いざという時にも仲々、人には聞けない葬儀用語や知識、マナーをわかり易く解説しています。

人生の旅立ちをしめやかにお見送りするために、「儀式大辞典」をお役立てください。

儀式の中心となる、焼香の作法

焼香の行い方

- 焼香には、座って行う座礼と、立ったままで行う立礼があります。自宅や寺院では座礼、斎場などでは立礼で行うことが多いようです。

- また、会場が狭い場合や参列者が多いときは、自分の席で行う「回し焼香」の場合もあります。

- 焼香の順番は、喪主やご遺族が終わってから、一般会葬者となります。

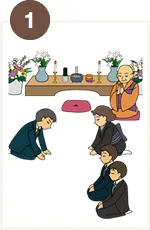

- 順番が来たら、祭壇に進み出て、まず僧侶とご遺族に一礼をします。続いて、遺影に向けて一礼してから焼香を行うのがマナーです。

焼香の回数や作法

- 線香をあげる本数や、抹香を香炉にくべる回数は、宗派によって違いがあります。

- 一般的には、線香は1本か3本、焼香は1〜3回行えば十分です。

- その宗派の作法がわからなくても、心を込めて焼香すれば、とくに違いにこだわる必要はありません。

| 宗派号 | 線香/焼香 | 本数・回数など |

|---|---|---|

| 天台宗 | 抹香 | 3回 |

| 真言宗 | 抹香 | 3回 |

| 浄土宗 | 線香/抹香 | とくに決まりはない |

| 浄土真宗 本願寺派 | 抹香 | 押しいただかずに1回 |

| 浄土真宗 大谷派 | 抹香 | 押しいただかずに2回 |

| 臨済宗 | 抹香 | 2回。1回目は押しいただき、2回目はそのまま落とす |

| 曹洞宗 | 抹香 | 1回目は押しいただき、2回目はそのまま落とす |

| 日蓮宗 | 抹香 | とくに決まりはないが3回が多い |

線香による焼香(座礼の場合)

座布団の前に座り、僧侶とご遺族に一礼したあと、遺影に向けて一礼します

線香を右手に持ってろうそくの炎に近づけ、線香に火をつけます

炎が出たら左手であおぐか、線香を軽く振って消します。息を吹きかけて消すのは厳禁です

静かに香炉に立て、合掌します。複数の線香に火をつけた場合も1本ずつ立てます

抹香による焼香(立礼の場合)

遺影に向けて一礼後、合掌します。数珠を持参した場合は、左手に持ちます

抹香を右手親指と人差し指・中指の3本でつまみ、目の高さに掲げます

香炉の中に静かに落とします。これを1~3回繰り返します

再び合掌し、遺影に向けて一礼後、僧侶とご遺族に一礼して席に戻ります

回し焼香の場合

隣の人から香炉が回ってきたら、軽く会釈して受け取ります

香炉を自分の前に置き、遺影に向かって一礼し、焼香します

合掌してから一礼します

香炉を次の人に回します