2020年 01月 31日(金)

日蓮宗について

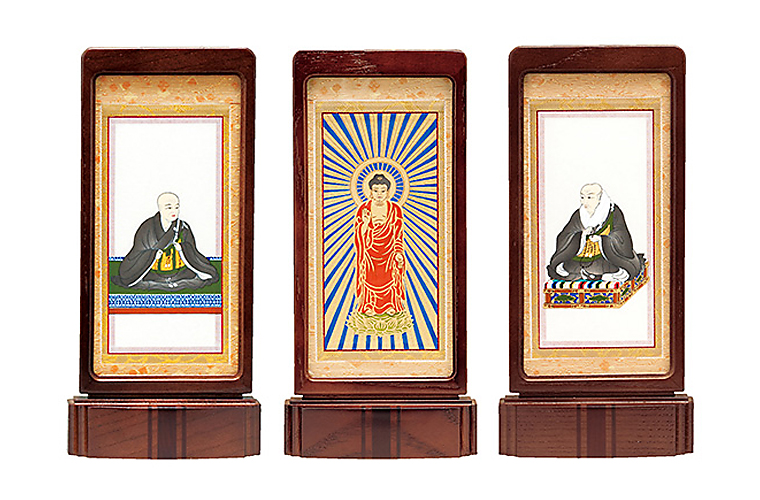

2023年12月19日更新。日蓮が開いた日蓮宗について、教義や葬儀の特徴などを簡単にご紹介します。 【もくじ】 ・開祖 ・教義 ・経典 ・本尊 ・本山 ・葬儀の特徴 ・焼香の回数 開祖 日蓮宗の開祖は日蓮(1222~1282)です。日蓮は安房国(現在の千葉県安房郡天津小湊町)の漁師の家に生まれました。12歳のとき同国の天台宗清澄寺に入り16歳で出家します。鎌倉、京都、比叡山、奈良などの諸寺で浄土教、天台教学、密教などを学び、この間に法華経こそ唯一の釈迦の正法であると確信するに至りました。1253年、32歳のとき清澄寺に帰り、「南無妙法蓮華経」と題目を唱えれば成仏できるという自己の悟りを広め始めました。 日蓮は他宗を強く非難し、また折伏という布教方法をとったため、周囲から反感を買います。安房を追われ、1256年に鎌倉の松葉谷に草庵を構え布教を始めました。辻説法によって信者を集め、1260年には鎌倉幕府に「立正安国論」を提出して法華経に帰依するよう迫りました。ここでも他宗の反発を受け、同じ年に念仏宗の信徒らに草庵を焼き討ちされます。日蓮は下総に逃れますが、翌年鎌倉に戻ったところを幕府に捕らえられ、伊東に流されました。63年に赦免されますが、64年には故郷安房で襲撃を受け、1271年には再び幕府に捕らえられ処刑は免れましたが、佐渡島に流されました。 1274年に赦免され鎌倉に戻り、同年甲斐国の身延山麓の草庵に移り住みます。1282年に入寂するまでの9年間、ここで弟子の育成や著作に務めました。 日蓮の死後、日蓮宗は弟子達により各地に布教され発展しましたが、日蓮正宗、法華宗などが派生し、16世紀半ばまで分派化が進みました。1941年に法華宗と日蓮宗に統合されましたが、戦後再び各宗派に分かれました。 教義 法華経こそ仏の最高の教えであり、仏に帰依して「南無妙法蓮華経」と題目を唱えれば誰でも救われるとします。また、個人だけでなく社会や国全体も救済されるとしています。 経典 「法華経」を根本経典とします。 本尊 釈迦如来ですが、一般に「南無妙法蓮華経」の文字のまわりに諸仏の名前を書いた大曼荼羅を本尊とします。 本山 身延山久遠寺(山梨県身延町) 葬儀の特徴 開棺・引導という日蓮宗独自の儀式があります。これは故人の魂を仏様と引き合わせる儀式です。僧侶が中啓(ちゅうけい)という扇型の仏具で棺を軽く3回叩き、払子(ほっす)という仏具を3回振り、焼香した後に引導文を読み上げます。 焼香の回数 導師は3回一般参列者は1回